国・登録有形文化財/台東区重要建築物、指定の文化アートの展覧スペース

現在の館内様子

|

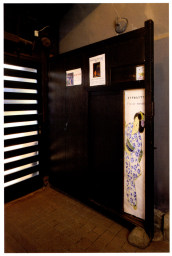

正面玄関の内戸:大戸、潜り戸、覗き小窓よりなる回転扉。明治初頭より現在まで使用中(公開) |

|

店舗入り口に備え付けられている、一人用の火消し道具:龍吐水(明治初期製) |

|

龍吐水、使用の様子:消火用水瓶などにつけ込み手動ポンプ操作で放水。10メータ以上は飛ばす事が出来たとの事。明治初期以前より現在の場所に備え付けられています。 |

|

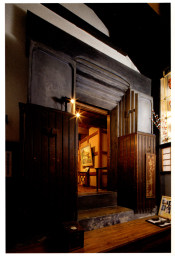

玄関を入り、すぐ右室はミュージアムショップ。かつての質屋接待と帳場、そして写真内左室より奥を現在は展示室として使用。 |

|

大正期土蔵入り口:以前は預かり品を保管した質倉、現在は一階のみ展示室として使用。 |

|

土蔵扉の固定木枠:通常は非常時(火災)以外は外すことはない。 |

|

非常時(火災発生):土蔵入り口は二重構造になっており、鉄枠に漆喰が詰めてある100kgを越すだろうこの予め収納されている扉を左から右へスライドし閉じる。白壁面内に2つの大きなもち手がついている。動かすのも大変な作業。 |

|

そして高さ約2,20メータの扉を閉める。土蔵入り口の開口部はおよそ1.8x0.8メータ) |

|

土蔵前の下に保管された漆喰の瓶より、漆喰を土蔵の扉に目塗りし外部よりの火の侵入を防ぐ。火災の鎮火後も土蔵内の温度が充分冷えてから、開放。まだ温度が高いときであると、土蔵内の酸素に引火してしまう。 漆喰土の保管:非常時に備え、当時出入りの左官職人が味噌程度の粘度で仕上げた土を練り上げていたようです。 |

|

明治期より使用の大阪格子の障子戸(公開):小倉屋質店時代は店部と母屋の間でしよう。左右各五枚の区分けされた取り外し可能な部分で出来ています。 |

|

障子部分を取り外した様子。夏などはこれにて通気性を高めることが出来た。 |

|

土蔵3階天井に付けられている建築時の棟板:建築日時(大正5年4月6日)、建築主(上田平三郎)、携った主たる職人名などが記載されている。 以前は土蔵西側3階窓(公道面)より富士が望めたようです。(非公開) |

|

土蔵3階(非公開) |

|

土蔵内 1階ー2階 2階ー3階 間床にある”長もの通し”格子。長い物を出し入れ、保管のために運ぶ場合、階段を使用せずにこの格子を外し出し、作業を行ったようです。 さらに土蔵の地下部に空気取り入れ口があり、土蔵の外温と内温との温度差で自然の対流が起こり、この格子が流れを促し効率よくしたようです。 |

|

土蔵1階展示室として公開。 2階、3階は非公開 |